【スーパーマーケットでの生鮮食品の買い物に関する意識調査】 6割以上が、夕方以降の生鮮食品の品揃えや日持ちに“不便さ”を実感

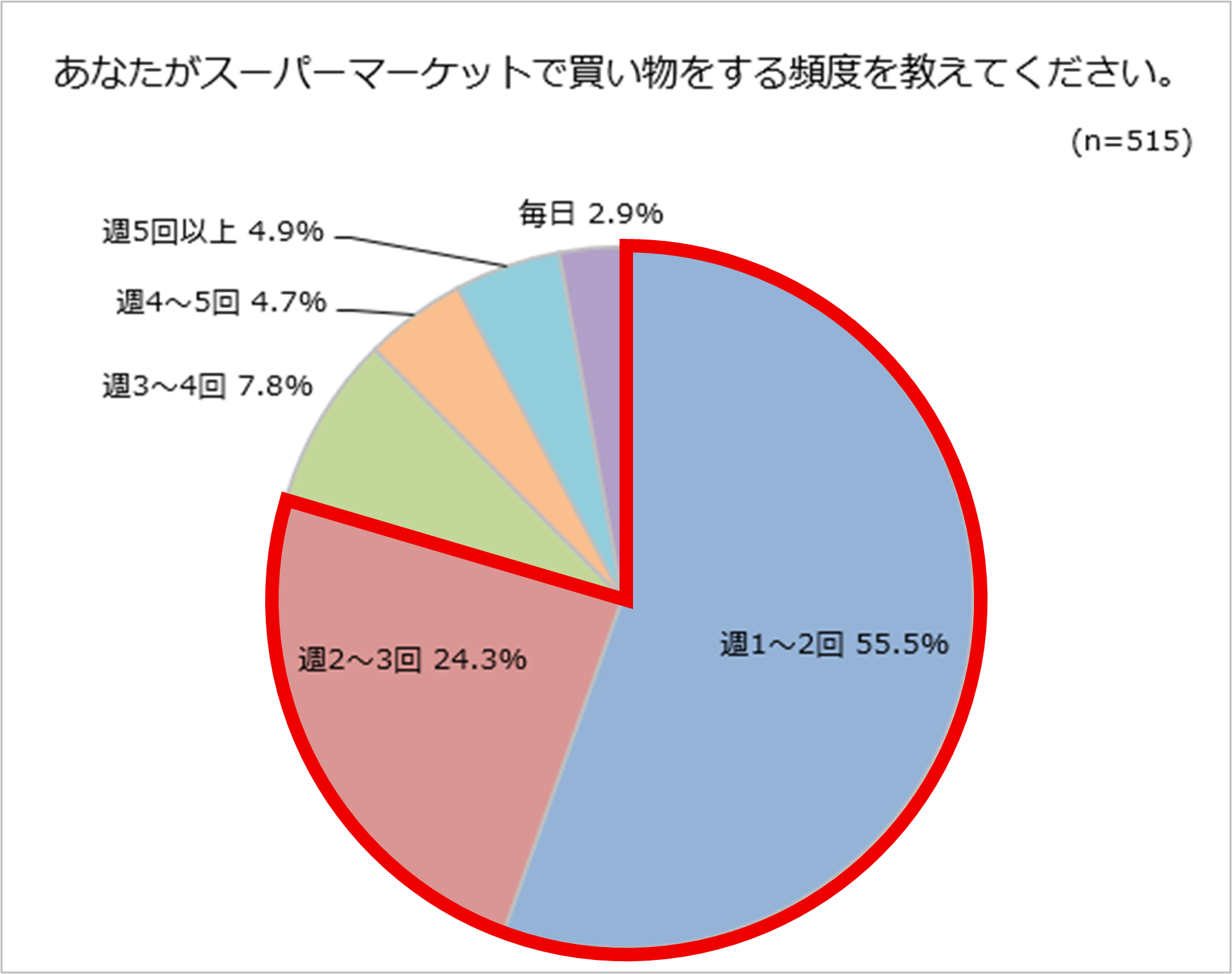

近年、共働き世帯や単身世帯の増加、リモートワークの普及、タイムパフォーマンス重視の広がりなどから、ライフスタイルが多様化しています。こうした変化に伴う、スーパーマーケットでの買い物傾向を明らかにするため、株式会社寺岡精工(本社:東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔)は、週1回以上スーパーマーケットで買い物をする20代~60代男女(515名)を対象に「生鮮食品の買い物に関する意識調査」を実施いたしました。本調査では、現代の買い物スタイルにおける課題や消費者のニーズを洗い出し、その解決策として期待される、消費期限を延長する食品包装のひとつである「MAP包装」※2への理解と可能性を探りました。

※1 「生鮮食品」は精肉・鮮魚・総菜を意図します

※2 ガス置換包装(Modified Atmosphere Packaging)。食品トレー内の空気を窒素や二酸化炭素などの食品の保存に適したガスに置き換えて包装する技術

|

【調査結果まとめ】

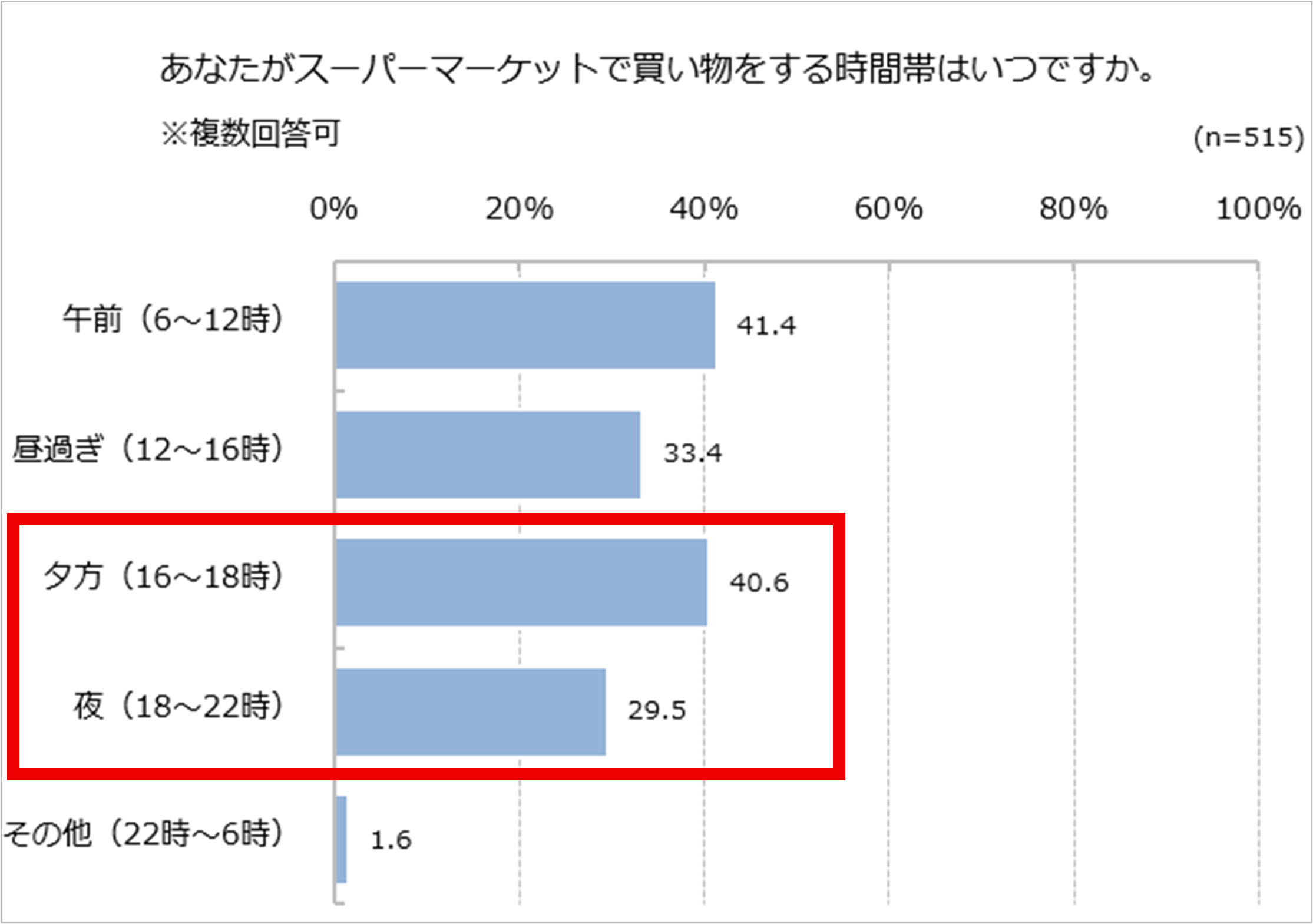

⇒ まとめ買いや仕事帰りの買い物が主流となる中、6割以上が生鮮食品の「夕方以降の品揃え」と 「消費期限の短さ」に不便を感じ、さらに3人に1人は期限切れによる廃棄を月1回以上経験

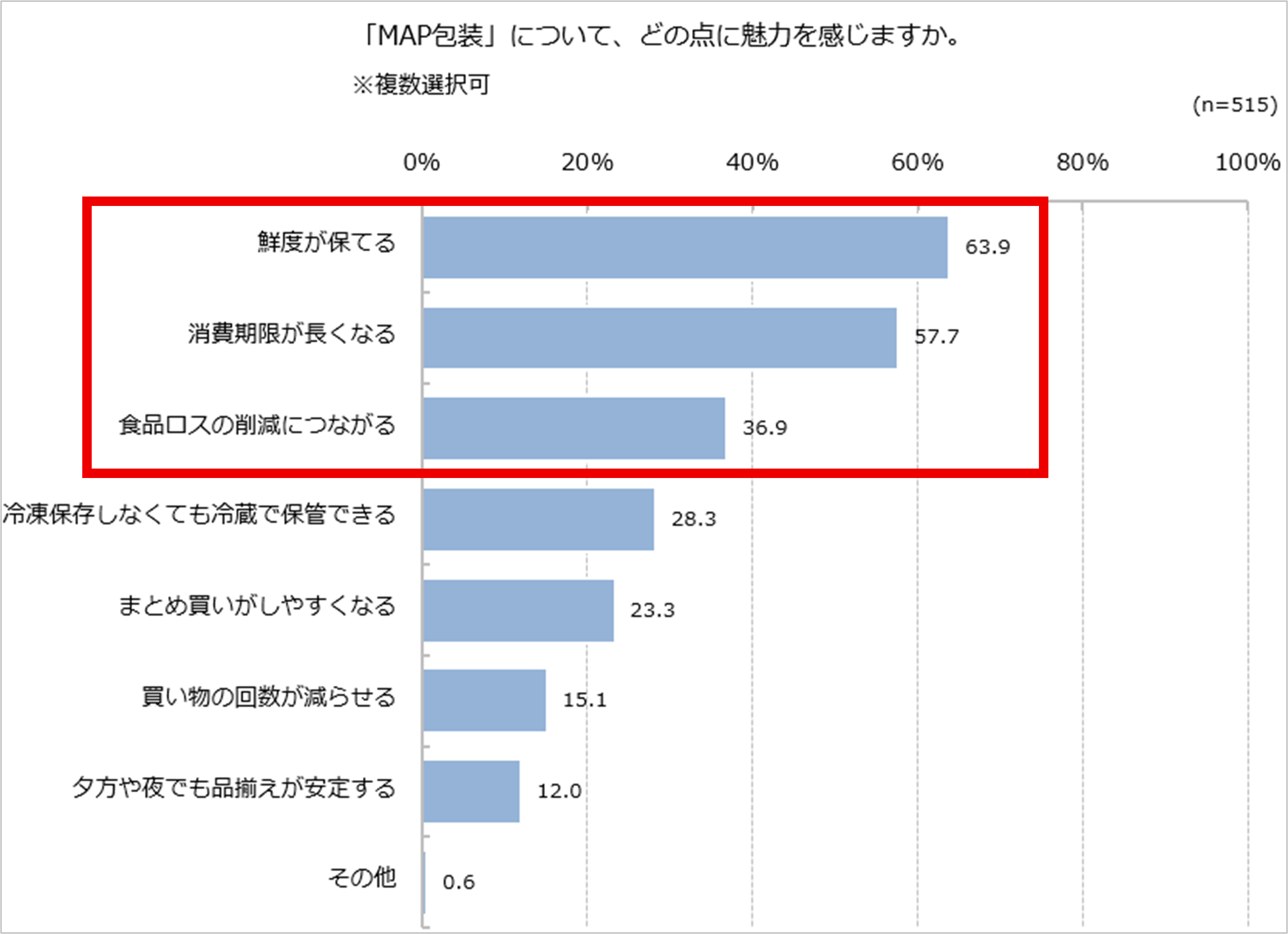

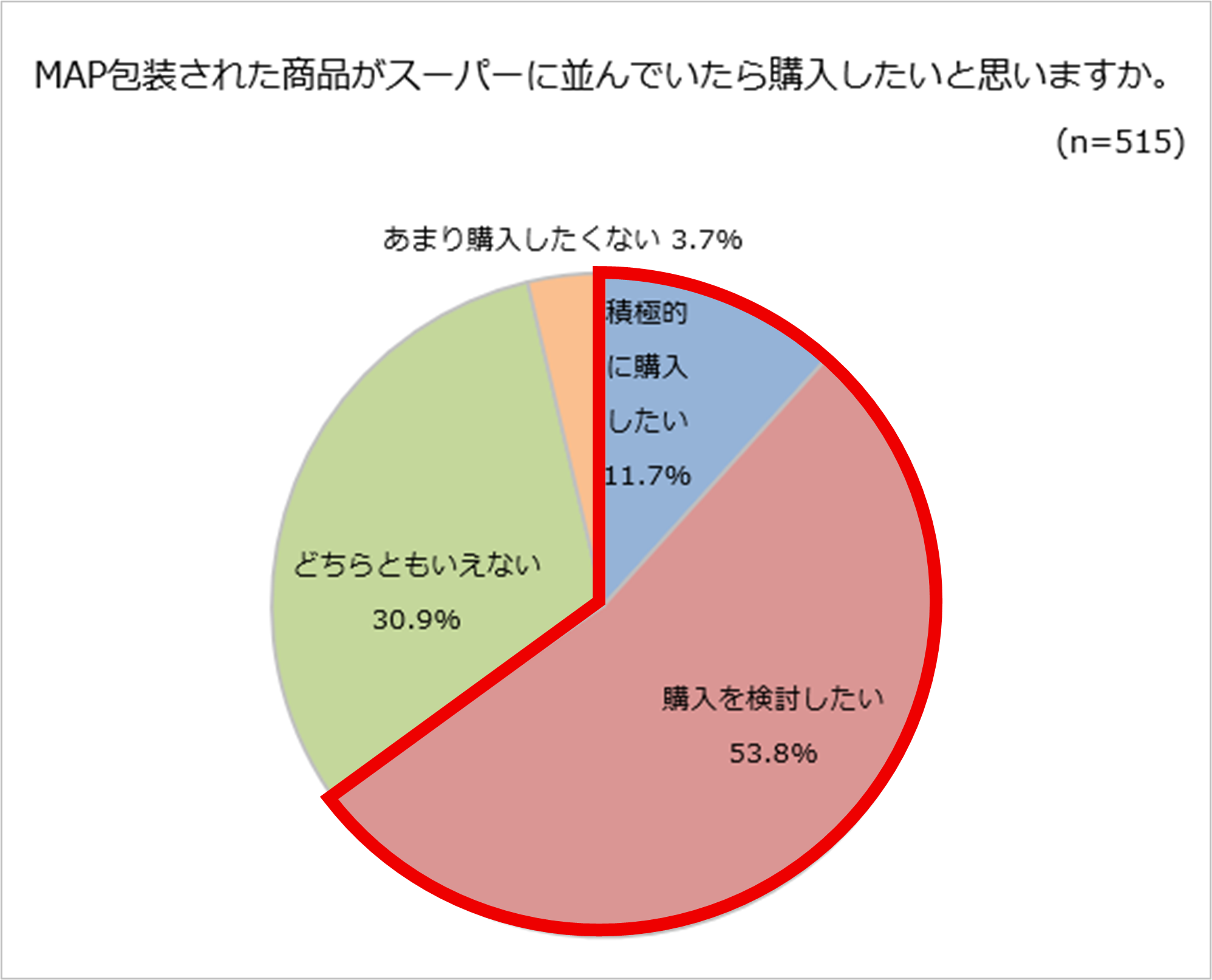

⇒ 「MAP包装」についての包装方法を説明すると、約6割が「鮮度が保てる」「消費期限が長く なる」点に実用的なメリットを感じ、購買意欲を示した

|

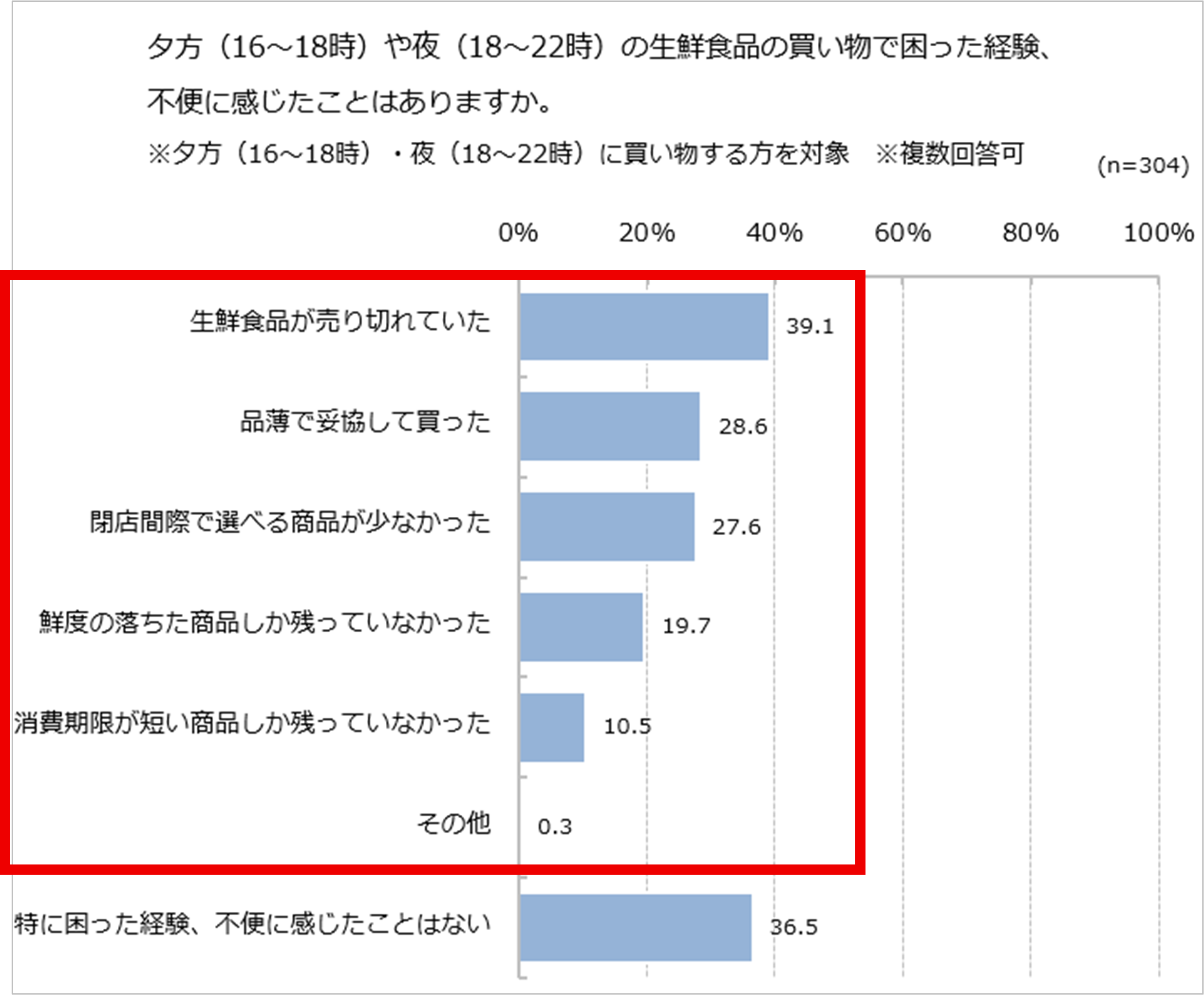

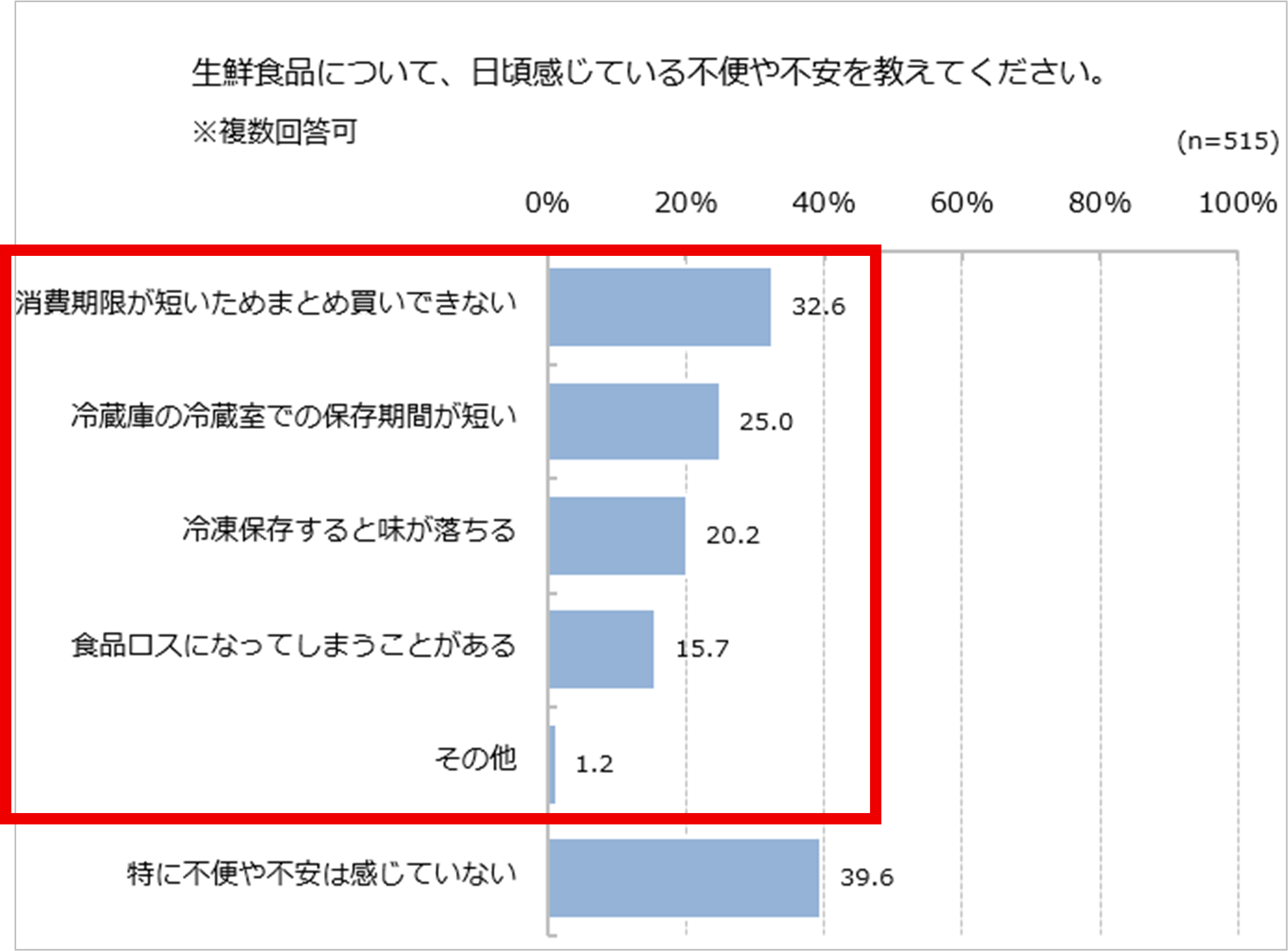

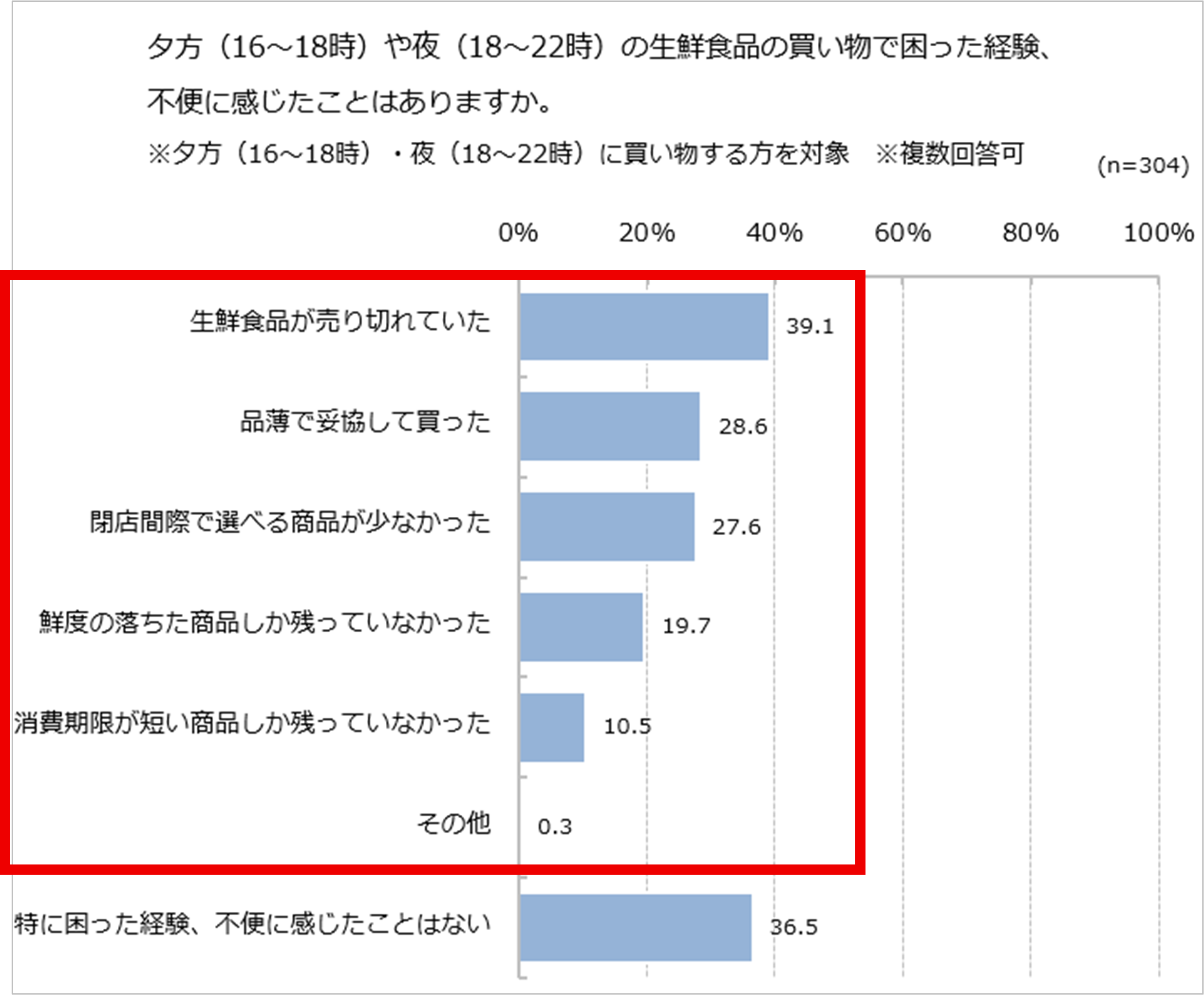

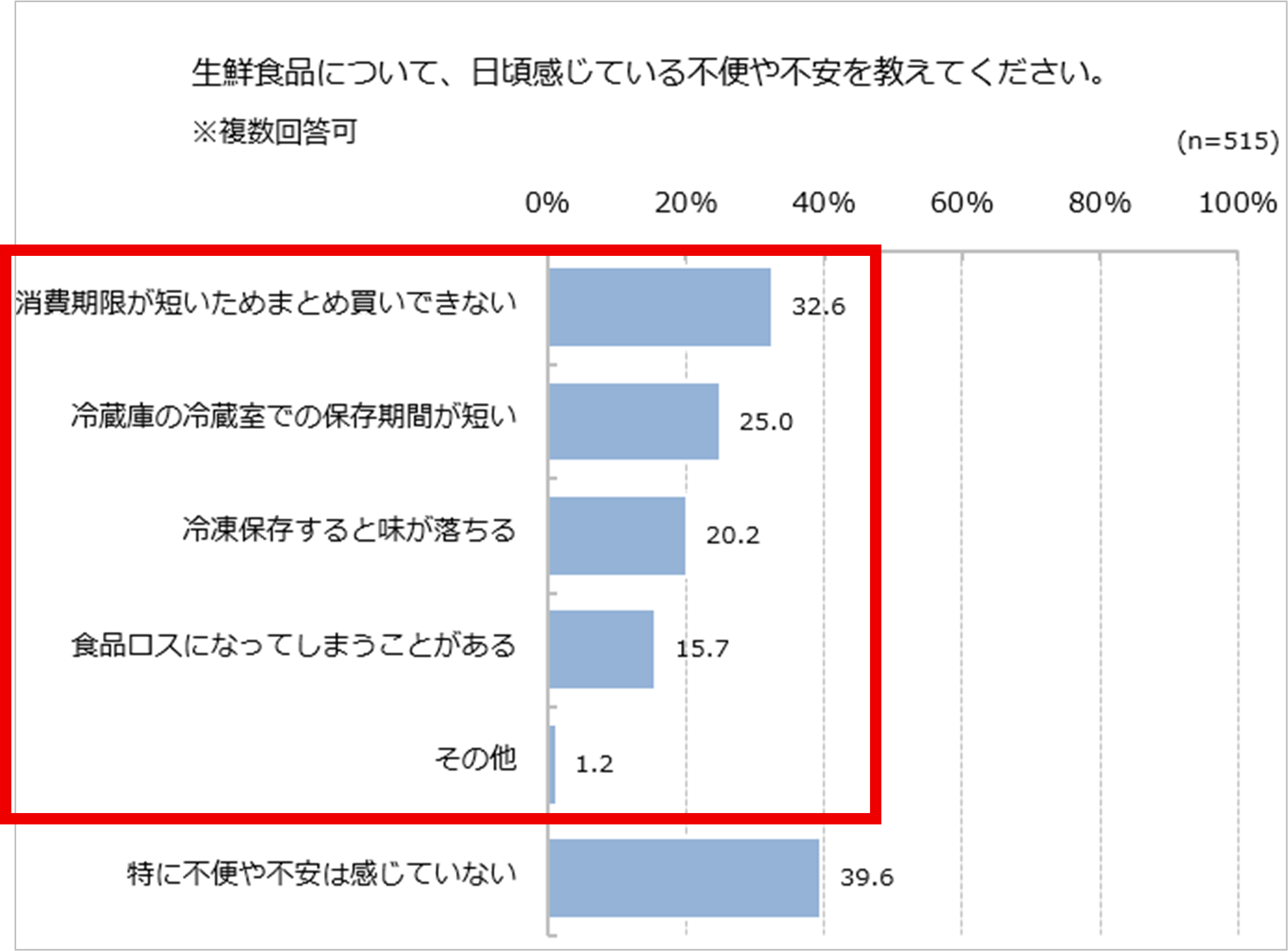

こうした買い物傾向の中、夕方以降の生鮮食品の買い物で、「特に困った経験、不便に感じたことはない」と回答した36.5%を除く、63.5%が困った経験や不便に感じたことがあると分かりました。そのうち、「生鮮食品が売り切れていた」経験がある人は39.1%、「生鮮食品が品薄で妥協して買ったことがある」人は28.6%に上り、夕方以降の生鮮食品の“品揃え”について困った経験が多いことがうかがえます。また、生鮮食品について、「特に不便や不安は感じていない」と回答した39.6%を除く、60.4%が不便や不安を抱えており、「消費期限が短いためまとめ買いできない」(32.6%)、「冷蔵庫での保存期間が短い」(25.0%)など、現代の買い物スタイルと商品特性のミスマッチが、消費者の悩みに繋がっている実態が明らかとなりました。

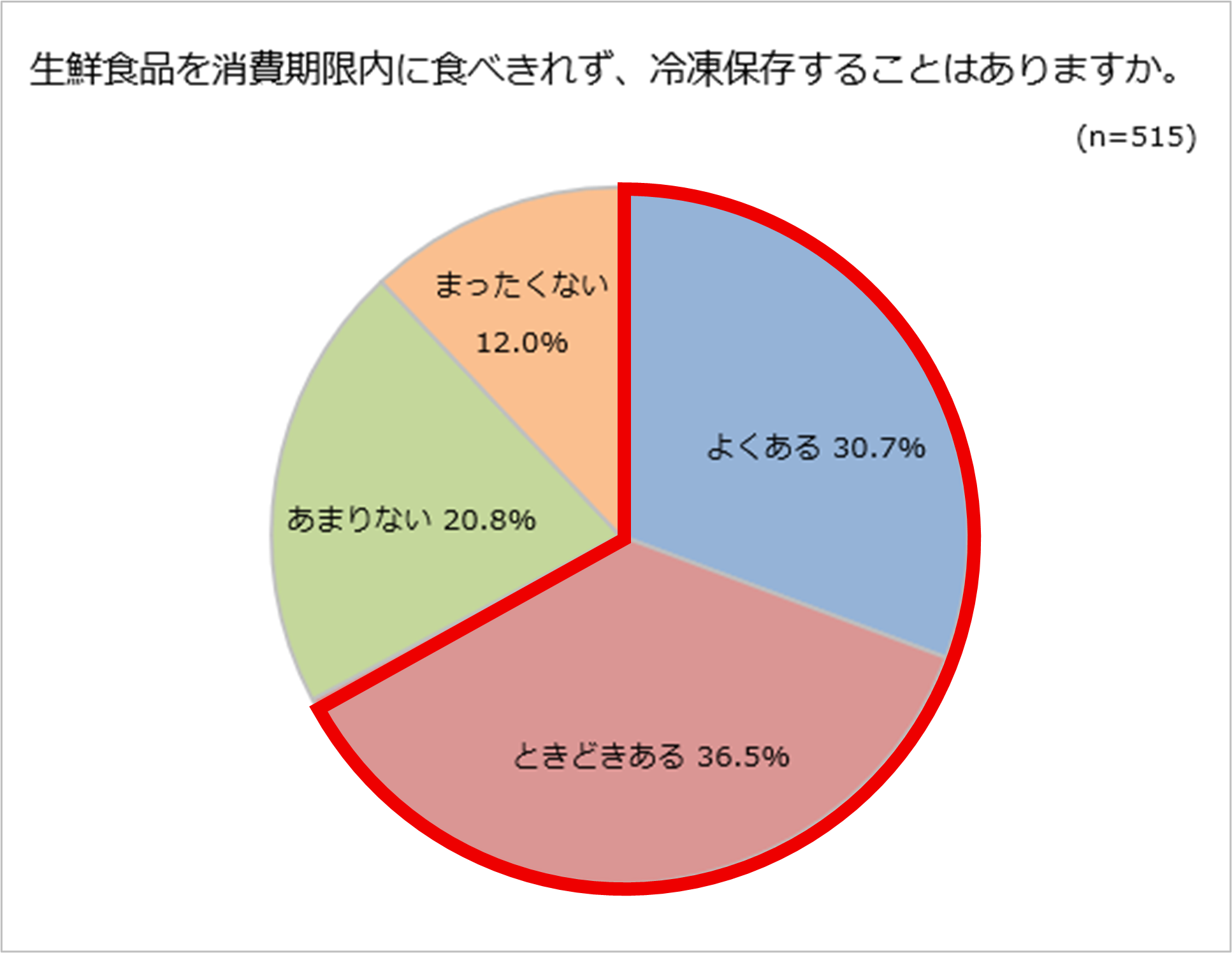

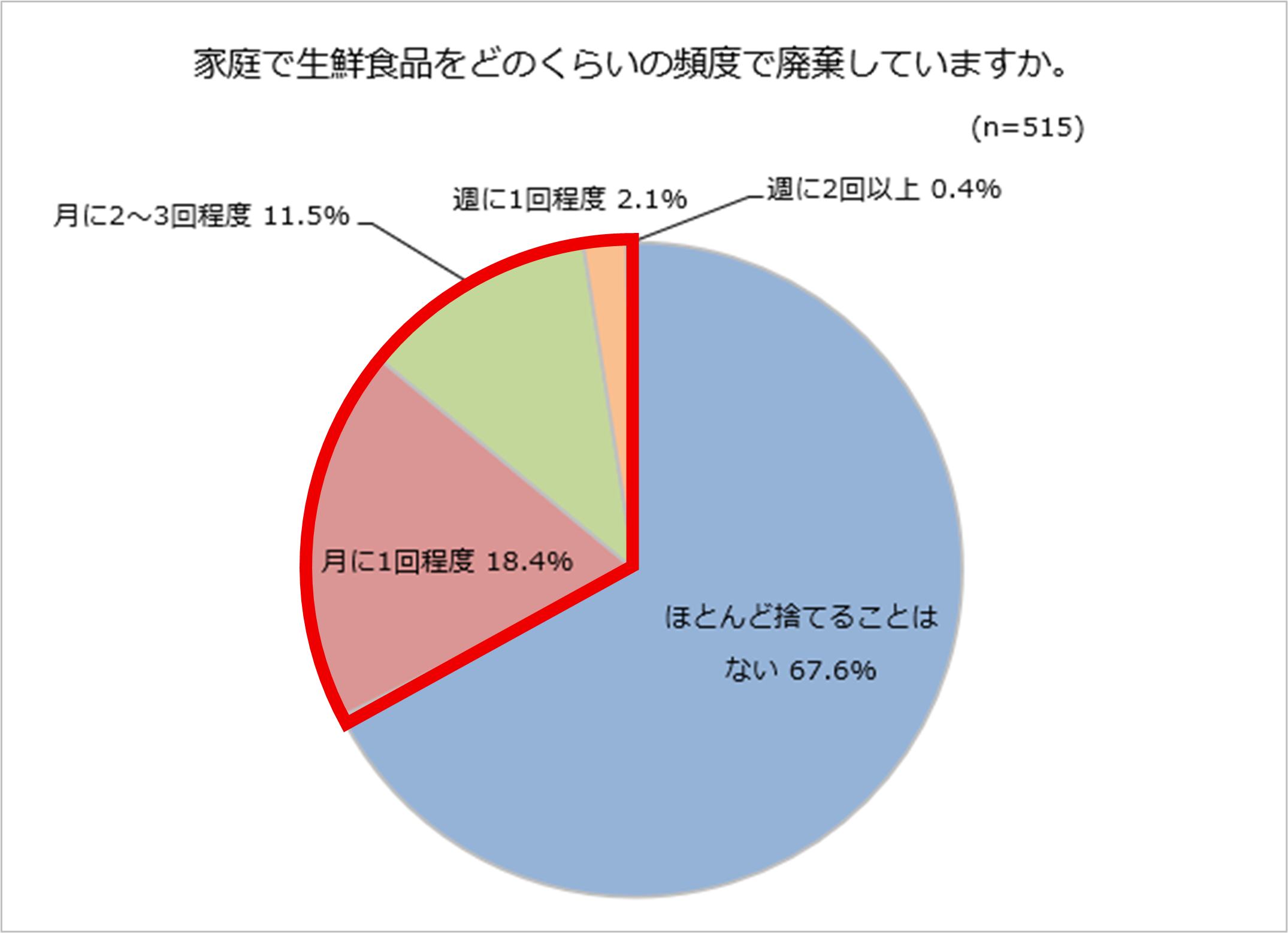

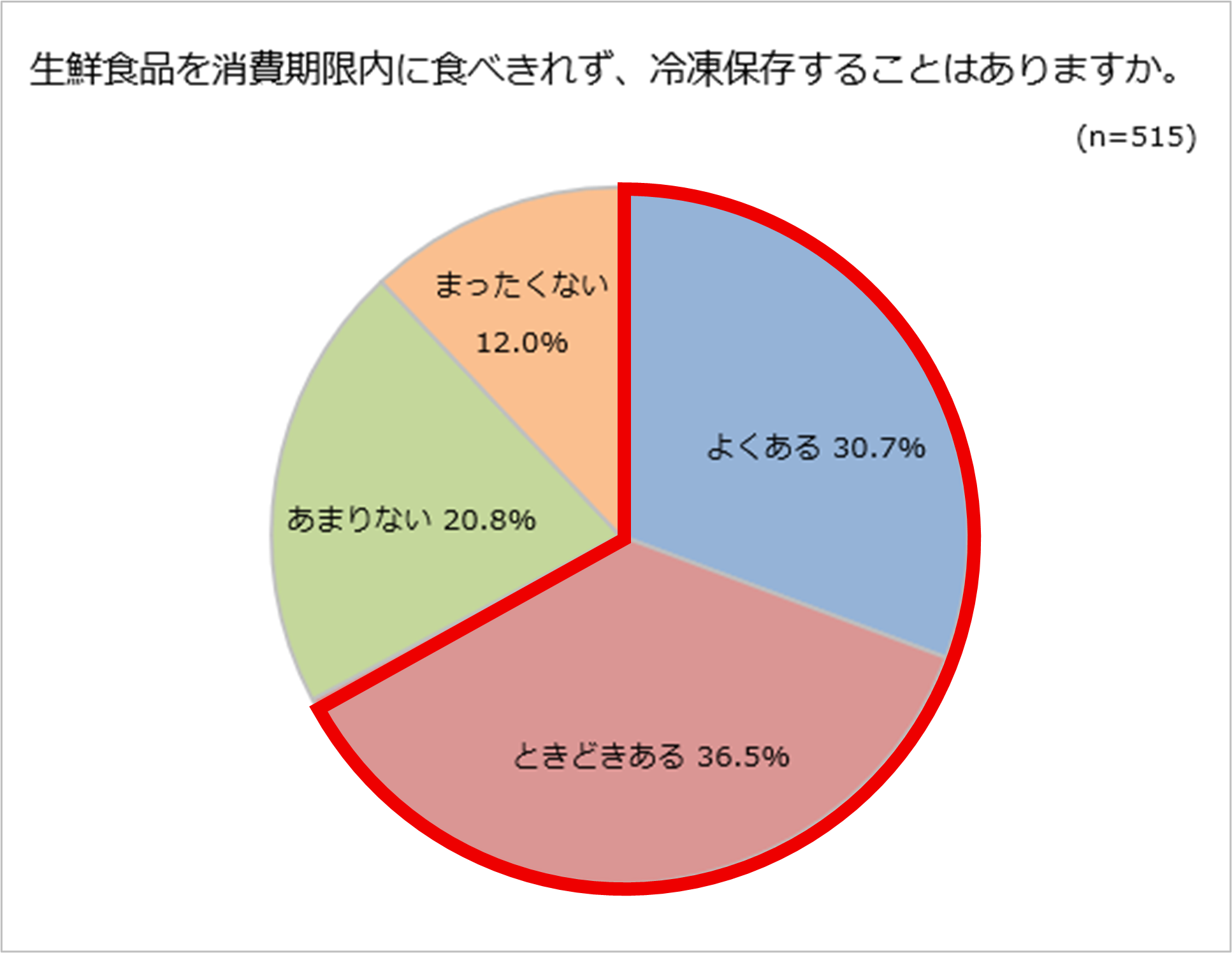

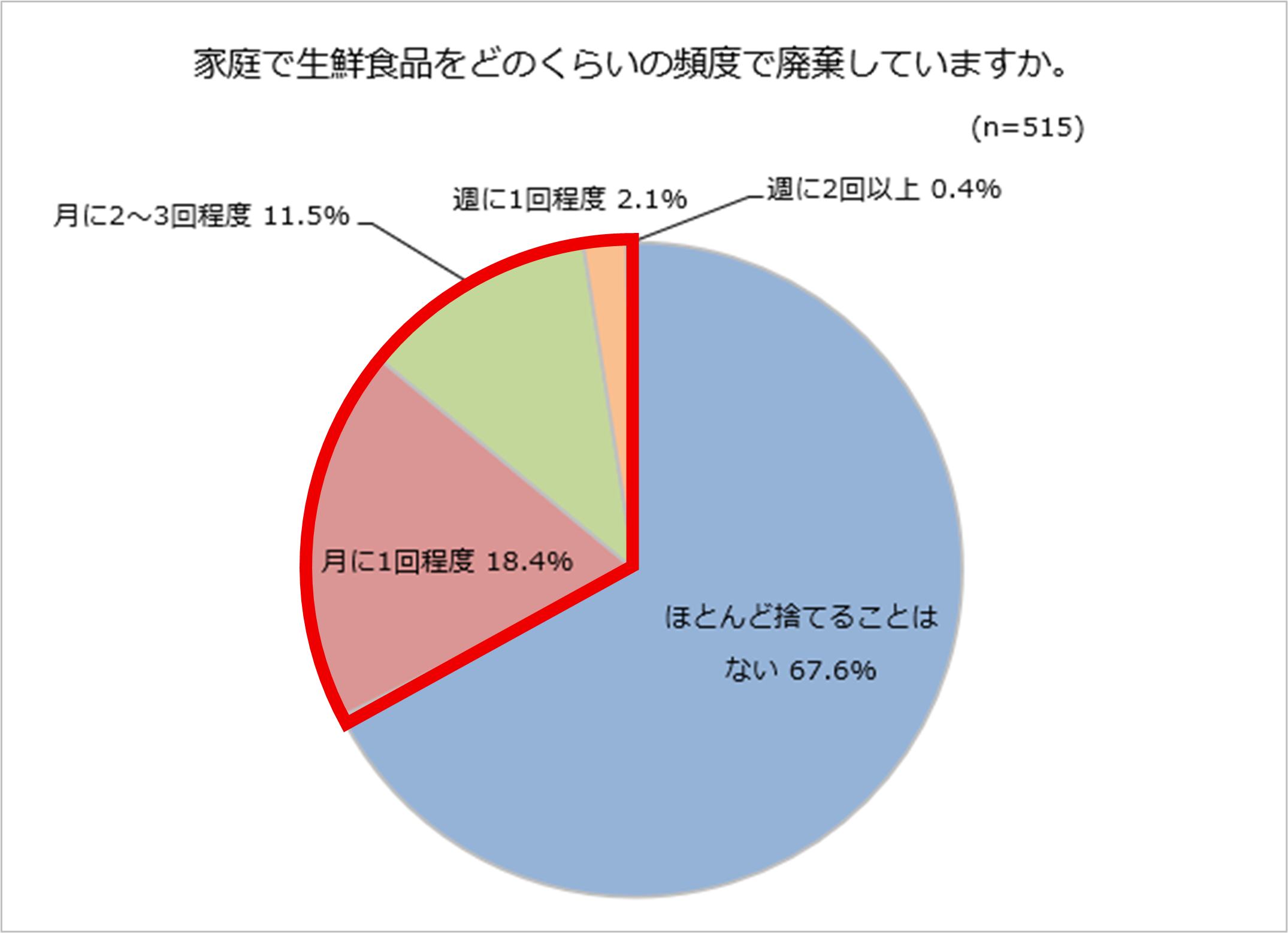

さらに、消費期限内に食べきれず冷凍保存することが「よくある」「ときどきある」人は67.2%にのぼりますが、解凍すると「味が落ちた」(43.9%)、「食感や見た目が悪くなった」(29.5%)といった不満の声もあがっています。実際に、消費期限切れで生鮮食品を月1回以上廃棄している人も32.4%に達しており、鮮度や味を保ったまま日持ちさせる手段へのニーズは高く、“商品の日持ち”と“売り場の品揃えの安定”の両立が求められていることが分かります。

さらに、消費期限内に食べきれず冷凍保存することが「よくある」「ときどきある」人は67.2%にのぼりますが、解凍すると「味が落ちた」(43.9%)、「食感や見た目が悪くなった」(29.5%)といった不満の声もあがっています。実際に、消費期限切れで生鮮食品を月1回以上廃棄している人も32.4%に達しており、鮮度や味を保ったまま日持ちさせる手段へのニーズは高く、“商品の日持ち”と“売り場の品揃えの安定”の両立が求められていることが分かります。

こうした課題を解決するためには、商品の鮮度を保ちつつ日持ちを延ばせる“新たな食品包装”の活用が鍵となります。実際、食品の流通や加工の現場では、様々な食品包装が導入され始めています。

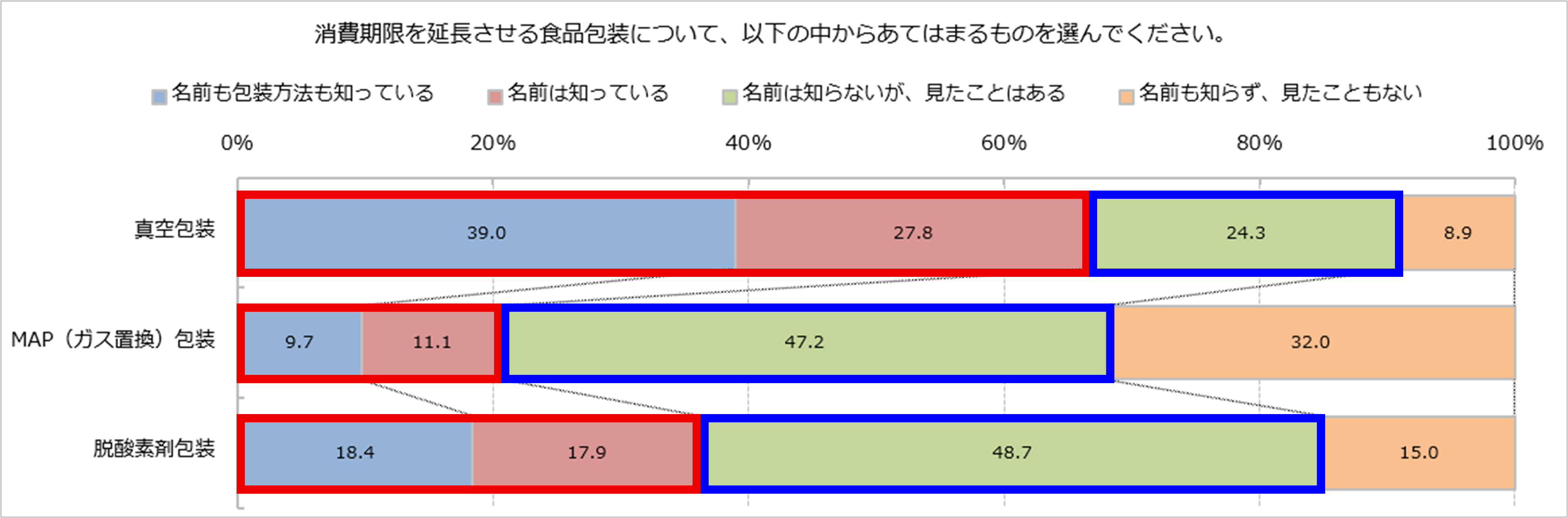

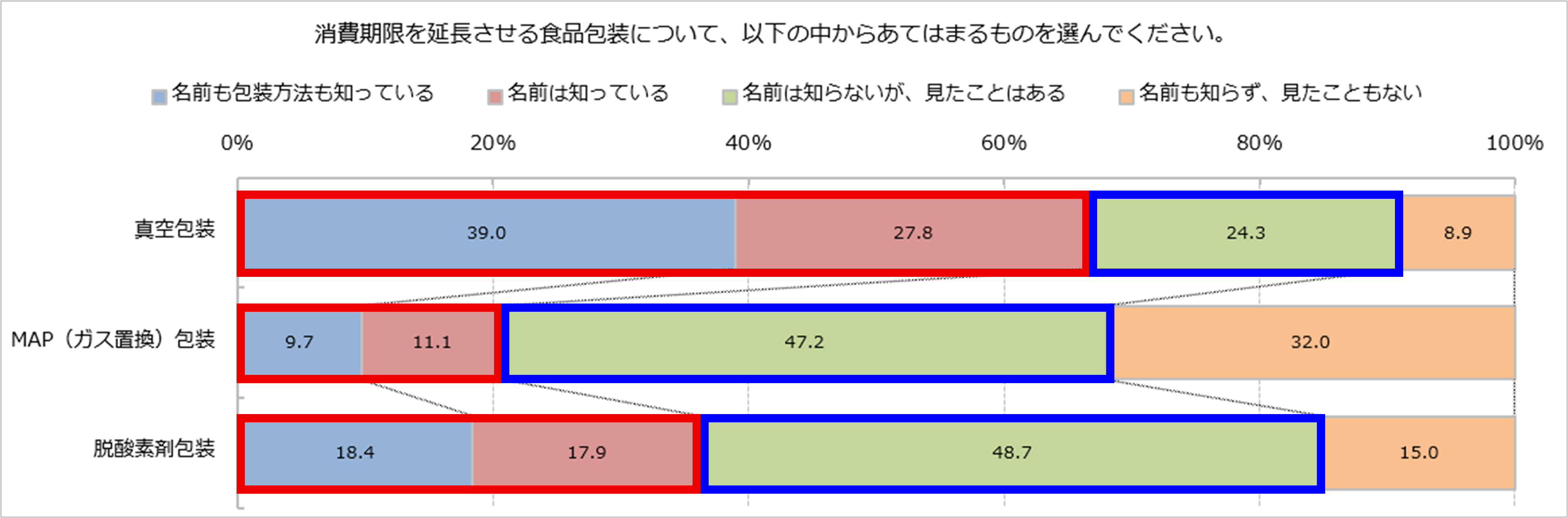

真空包装 / MAP包装 / 脱酸素剤包装

消費期限を延長する食品包装についての認知度を聞いたところ、「真空包装」は、「名前も包装方法も知っている」「名前は知っている」と答えた人が66.8%と、広く知られているのに対し、「MAP包装」は20.8%、「脱酸素剤包装」は36.3%と、認知は低いことが分かりました。ただ、「名前は知らないが、見たことはある」と答えた人は、「MAP包装」が47.2%、「脱酸素剤包装」が48.7%と半数近くに上りました。「MAP包装」「脱酸素剤包装」の名称や包装方法についての認知と理解は進んでいない一方で、実際には生活の中で目にしている人が半数近くいることがうかがえます。

真空包装 / MAP包装 / 脱酸素剤包装

消費期限を延長する食品包装についての認知度を聞いたところ、「真空包装」は、「名前も包装方法も知っている」「名前は知っている」と答えた人が66.8%と、広く知られているのに対し、「MAP包装」は20.8%、「脱酸素剤包装」は36.3%と、認知は低いことが分かりました。ただ、「名前は知らないが、見たことはある」と答えた人は、「MAP包装」が47.2%、「脱酸素剤包装」が48.7%と半数近くに上りました。「MAP包装」「脱酸素剤包装」の名称や包装方法についての認知と理解は進んでいない一方で、実際には生活の中で目にしている人が半数近くいることがうかがえます。

|

【「MAP包装」について】

消費期限を延長する食品包装のひとつである「MAP包装(ガス置換包装)」は、食品トレー内の空気を窒素や二酸化炭素などの食品の保存に適したガスに置き換えることで、酸化や細菌の繁殖を抑え、食品の保存に最適な環境をつくり、鮮度を保ちながら消費期限を延長する技術です。欧米ではすでに普及しており、日本でも導入が広がりつつあります。

「MAP包装」の仕組み(ガスフラッシュ方式)

|

「MAP包装」について説明すると、「鮮度が保てる」(63.9%)、「消費期限が長くなる」(57.7%)、「食品ロスの削減につながる」(36.9%)など、生活に直結する実用的なメリットを感じる人が多いことが分かりました。さらに、スーパーマーケットに「MAP包装」された商品が並んでいたら「積極的に購入したい」「購入を検討したい」と答えた人は65.5%に達しており、現代人のニーズに合った包装であることが明らかになりました。

「MAP包装」は生鮮食品の“商品の日持ち”と“売り場の品揃えの安定”を両立させ、忙しい現代人の買い物スタイルに合致した食品包装と言えます。近所のスーパーマーケットで「MAP包装」された生鮮食品を見かけた際は、ぜひ手に取ってみてください。

従来は工場レベルの大型機が必要だった「MAP包装」を、スーパーマーケットの店舗で簡単に行えるようにしたのが、当社の一体型MAPトレーシーラー「LX-5600」です。世界で初めて、計量・ガスフラッシュ包装・自動値付機能を一体化し、専有面積1.3㎡というコンパクト設計により、スーパーマーケットのバックヤードでも「MAP包装」が可能となりました。これにより店舗は“夕方でも品揃え豊富”な売場を保ち、食品ロスや販売機会ロスの削減、人手不足対策も実現できます。

さらに、2025年夏には小型トレーの総菜商品に対応した新モデル「LX-5600MT」をリリースし、生鮮食品にとどまらず、個食用サイズの総菜にも「MAP包装」を広げています。